いつもの通りに会話して、いつものように怒らせて、いつものように機嫌をとって、いつものようにそれが悪い方に風が吹く。

本当にそれは、いつもの通りの日常茶飯事。

「…もうちょっと素直になればいいのに」

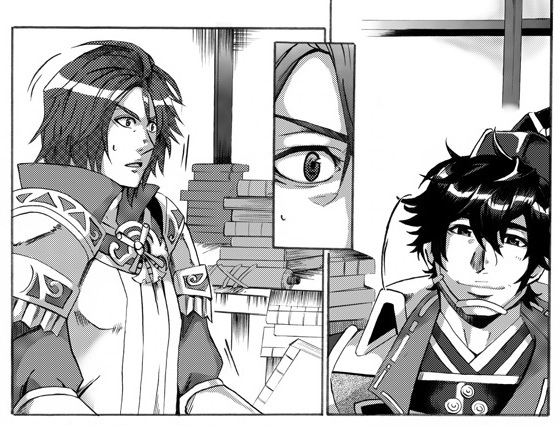

そう言ったのは、あろうことか毛利輝元だった。その日も相変わらず誾千代が元就のところへ行くと言うから宗茂もついてきた。別段元就のところに行くのには異論はない。今現在、立花は毛利の盟友だ。毛利元就といえば伝説的な智謀の主。そういう人のそばにいれば、いつか来るべき時の為に役立つことが学べるだろう。誾千代自体はどうも元就の所蔵している書物に興味があるようだった。元就自身が記したものにはにべもなく駄目だしするが、彼が集めたあらゆるものは彼女の好奇心をそそるようで、暇さえあれば行きたがる。

しかしあんまりそれが続くと、少しは何か思ってしまうというものだ。

「私は素直ですよ?」

にこり。微笑んだ口許に殺気が宿った気がしないでもない。輝元は予想通り怯えてそわそわし出し、すぐに逃げ出した。

いつだって素直に生きてきた。女には不自由した事がなかったし、運良く武士として生きるには十分なほどの力があった。おかげで今立花として生きているのだ。そうして、誾千代の隣で生きている。

誾千代のことはいつだって宗茂にとっての最優先事項だ。何をしていても大概誾千代の為になるかそうでないかが念頭に置かれる。その為に剣の腕も磨いた。誾千代の苛烈な技の隣にあって何ら不足のないように。彼女が、そこに自分がいるのが当たり前と感じるように。

物凄い、努力をしているのだ。

「君たちは相変わらずうちで喧嘩しているんだねぇ。そろそろ私も君を庇う語彙が足らなくなりそうだ」

本がうずたかく積まれた部屋で一人、そうして悶々としていれば、元就がようやく姿を現した。そもそも喧嘩の原因は、元就が珍しくこの部屋にいなかった事による。

いないのをひどく残念そうにしている誾千代に少しばかり嫉妬した。

そしてついつい彼女のその様子を笑うように言ってしまった。誾千代は元就公にご執心だな、とか。言った途端、彼女の形相が鬼もかくやというほど歪んだ。しばらく忘れられそうもない。

「すいません、彼女意地っ張りなもので」

「そうだね、彼女もね」

暗に「君もだよ」と笑われた気がしてむっとした。が、何とかそれをこらえる。こんな事でいちいち腹を立てていてはしょうがない。それに、こんな事で自分の姿勢を崩すのも嫌だった。

「輝元から聞いたよ。今日は端的に言うと私のせいだってね?」

「…はは、彼、いつからいたんでしょうね?」

その会話は彼が来る前にしていた部分だ。ということは、彼は廊下でこちらの会話を盗み聞きしていたという事か。元就の孫でもなければいっそひねり潰したい気分だったが、元就を前にそんな素振りは見せられない。

「悪いね。ただ君たちの事がうちの人間にとっても、刺激的なのさ」

「…刺激、ですか」

元就の言葉に、宗茂は納得がいかない顔で続きを聞いた。刺激的だからという理由で盗み聞きが横行するのを良しとされても困るのだが。

「君たちは見ていて飽きないよ。不安定なのに調和が取れてて不思議だ。なんでだろうねえ」

「なんででしょうね」

他人に見られることにはとうに慣れていて、その感覚も麻痺している。見られていても当たり前くらいの感覚でいるせいで、改めてそう言われると不思議な気分だった。そもそも、いつも見られているのは自分の容姿のせいだという自覚もある。だが、今元就が言ったのはそういう意味ではないのだろう。

「私はね。君が凄く努力家なんだと思うんだ」

「………俺が、ですか」

驚いた。驚いたせいでつい少しだけ態勢が崩れた。心の中に築いてきた防波堤のようなものが少し揺らいだ気がした。

「私は努力家の天才が好きなんだ。だから最初から君らの事は好ましいと思っていたよ。誾千代もそうだね、女だてらに立花の家を率いていける。物凄い努力家だ。まぁ彼女の場合それが当然だから、そこを評価するのは逆に叱られるかもしれないな」

元就は分析するような口ぶりで続ける。にも関わらずどこか不思議とあたたかい。宗茂は何かを言い返すのも忘れて呆然とそれを聞いた。

「君らは二人とも努力家で、互いに互いを引き立ててる。そのせいだろうな、うちの人間も皆、いつも君たちのことを噂しているよ」

「………」

「今もきっと、庭のどこかにいるだろう誾千代をうちの者が見つけて、そろそろ私のところに来る頃だ」

「………」

「彼らが私に伝えるのは、私が君に伝えると知っているからだ」

「…期待には、こたえるべきでしょうね」

その様子を想像して、思わず笑った。なんだかその場が凄く想像出来た。おろおろしながら誾千代を探す毛利家の家臣たち。誾千代は静かにしていたって目立つ。すぐにその姿は誰かに見つかって、それが伝達して元就のところに情報として届けられる。

変な愛され方だな、と苦笑する。

「そうだね、そうしてくれると嬉しいな。なんだかんだいってね、君らが来るのが楽しみなんだよ」

「大殿!」

「ほら来た」

元就のところに来た、毛利の重臣に元就は苦笑する。重臣の方も、宗茂の姿を見るや何故だか複雑そうな顔をした。もしかしたらこれは、宗茂に味方する者が少ないあらわれかもしれない。

「誾千代、どこにいた?庭かな?」

「は、はっ。庭の桜に」

「そうか、わかったよ。ほら、宗茂。いっておいで」

「………しかし」

「行って少し話してくるといい」

躊躇する宗茂の背を押すように、元就が促す。

「私はね、君たちが揃っているところが好きなんだよ。君らの息のあった動きを見るのが好きだな。ほんの少しの事でも息があってる、なんてね。そうそうない事だよ」

だから仲直りするまで戻ってくるなと笑う元就に、宗茂は仕方なしに立ちあがった。本当のところはずっと追いかけたかった気がする。普段から、追われる事に馴れていたのだけれども。

「…たまには追いかけるのもいいですよね」

「はは、君が追いかけるのなんて一人だけだろう?」

そうだろうな、と内心頷いた。

他の誰かをわざわざ追いかける事は、たぶん宗茂には出来ない。そういう性分なのだから仕方ない。だが誾千代だけは、追いかけようと思える。彼女の為なら、自分の中にある意地も、多少はその境界線を曖昧に出来ようというものだ。

廊下を出れば、行く先々で元就の家臣たちがいて、早く行けよとばかりにせっつかれた。見られる事に馴れているとはいえ、これはさすがにあからさまだ。思わずおかしくなった。今ここで逃げ出そうとしても、すぐにこの包囲網の中で捕まってしまうだろう。これも元就の策なのではないかと勘繰りたくなる。

「………」

誾千代は、桜の木の下に立っていた。季節柄、当然ながら桜の花はついていない。だが春に来た時、ここが桜の花びらで薄桃に染まっていたことは宗茂の記憶にも新しかった。そしてその桜を、誾千代が気にいっていたことも。

「ここにいたのか」

さも偶然見つけたと言わんばかりの素振りでそう声をかければ、誾千代は腕組みをして難しい顔をしたまま、そっぽを向いた。

「…ふ、ふん。ここは風がよく通るから」

「あぁ、なるほど」

誾千代の言葉に宗茂は頷く。確かに風が気持ちいい。

宗茂は誾千代の横に立つと、桜の幹にその背を預けた。そっぽを向いている誾千代と、その視線は交わらない。

「何をしにきた」

「何って…そうだな、話をしに」

「話すことなど何もない」

つっけんどんな言葉の陰に、何かを期待する声音。そういう時の誾千代は本当にわかりやすい。戦場でのやせ我慢は全く伝わりずらいのに、こんな時はどことなく女らしくて、宗茂はその声を聞くのは好きだった。

「そうか?俺はある」

「…な、なんだ!き、聞いてやらん事もない…」

「おまえは味方が多い」

「…は?」

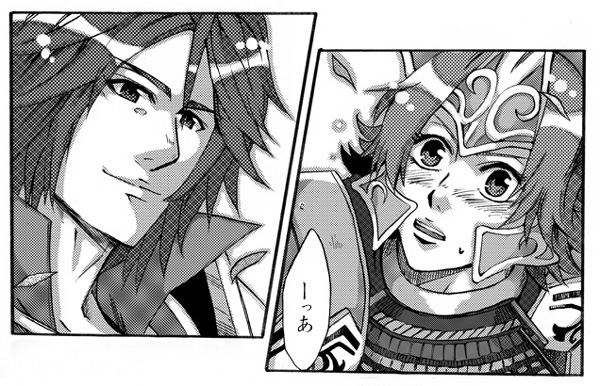

何のことだ、とばかりに振り返った誾千代に、わざと視線をしっかり合わせた。重なった視線に、誾千代が一瞬声を失う。

「ここに来るまでに、何人もおまえのいる場所を教えてくれた」

「…っ」

「元就公にも言われた」

「…な、なんだと」

さっき言っていた元就の言葉を思い出す。それをそのまま伝えるのは、なぜだかくすぐったくて宗茂は肩を竦めた。

「俺たちが一緒にいないと、元就公はぼけてしまうかもしれない」

「ぼけ…、って貴様」

「俺たちが刺激だなどと言うのだから、そう思わないか?」

「……私たちが」

「そうだ」

だからほら、一緒にいないとな、と暗に告げれば誾千代はそれを察したのか視線が泳ぐ。この負けず嫌いが、自分から合わさった視線を逸らすとは相当だ。わかりやすい理由が出来れば、彼女の心はこんなに軽くなる。自分はどうも、その理由を作るのが下手だ。理由などなくたって、一緒にいればいいのにと思うのが原因だろうか。でも実際そう思うのだから仕方ない。

「……そ…それは、仕方ないな」

「ああ、仕方ない」

誾千代がうっすら微笑む。宗茂は、そっと手を差し伸べた。

「じゃあ、行こう」

その手を取るか悩んでいる誾千代に、宗茂は否応なしに手をとる。ほとんど奪うように誾千代の右手をとり、こちらも極上の笑みを浮かべた。

誾千代は明らかに視線を彷徨わせていた。誰かが通りかかったらすぐにもその手を離しそうな様子だったが、そうはさせない。強くその手を握ると、誾千代は驚いた様子で宗茂を見上げた。

見上げた顔が真っ赤で、宗茂は思わず笑い出したくなった。

そういう顔、好きだな。と、さすがに伝えると雷が落ちるなと思って口を閉ざす。だが、周囲から見て明らかに宗茂が楽しげで、嬉しそうで、年相応に見えた瞬間だった。

そしてその様子を元就の部屋から眺めていたのは、元就と輝元だった。

「もっと素直になればいいんですよねぇ」

「そうだね、でもあの二人だからなぁ。素直になれるのなんて、死ぬ瞬間かも」

「ええー…面倒臭いですね…」

「そうだねぇ。ま、何とかしてあげようかな。私の智謀で」

ふふ、と笑った元就が、戦の準備をしている時よりよほど輝いて見えて、輝元はこの先の二人を思って少しだけ同情したい気持ちになった。

立花二人、カップリングというにはちょっと薄味すぎた気がするんですが、うん。余裕そうに見えてぎんちよしか見えてない宗茂とか大好物です。一歩踏み出したいんだけどなんとなくそれが出来ないヘタレな宗茂も大好物です!(笑)

そして挿絵ありがとうございまあああああす!!たな!から!ぼた!もち!!